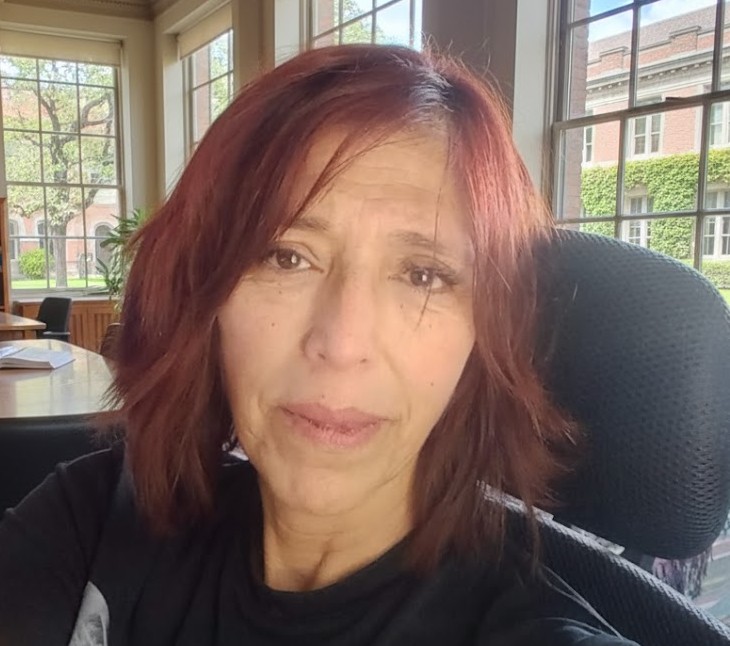

En medio del debate nacional por la Ley de Financiamiento Universitario, dialogamos con Marilyn Alaniz, profesora adjunta de Introducción a la Comunicación Social y Teorías de la Comunicación, y profesora titular de Historia Social Contemporánea. Además, se desempeña como consejera titular docente del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC), fue consiliaria titular docente del Honorable Consejo Superior de la UNC y actualmente es secretaria académica de la Facultad de Comunicación Social.

Desde su amplia trayectoria en la gestión universitaria, Alaniz analiza los desafíos que enfrenta el sistema universitario público y destaca la necesidad de garantizar un financiamiento sostenido que permita asegurar su funcionamiento, calidad académica y compromiso con la sociedad.

Marilyn, ¿Cómo está viviendo la Facultad este momento de debate por la Ley de Financiamiento Universitario? ¿Cómo afecta esta situación a la vida cotidiana de la comunidad universitaria?

La Ley de Financiamiento Universitario ha sido una gran propuesta construida por todos los sectores involucrados en el sostenimiento de la educación superior. Participaron representantes docentes, estudiantiles, gremiales y el propio Consejo Interuniversitario Nacional. Después de mucho tiempo, se logró avanzar en una propuesta colectiva que busca garantizar la educación universitaria gratuita y pública en un contexto especialmente crítico para la sociedad argentina.

Para quienes venimos de sectores populares y trabajadores, poder terminar una carrera universitaria no solo transforma la vida por el acceso al conocimiento, sino también porque abre la posibilidad de obtener un mejor salario y ejercer una profesión que, en muchos casos, mejora nuestras condiciones de vida. Estudiar y recibirse sigue siendo un objetivo que ofrece una verdadera oportunidad de movilidad social.

La Ley de Educación Superior, vigente desde 1995, establece que el Estado debe sostener la educación. Por eso, es fundamental dejar en claro que esta nueva ley apunta a reforzar ese compromiso. Contempla tres ejes esenciales: el sistema de becas, los gastos básicos de funcionamiento y, sobre todo, los salarios docentes y no docentes, que han quedado absolutamente atrasados. Hoy hablamos de una pérdida cercana al 40 % del poder adquisitivo.

Ese deterioro impacta de manera directa y grave en las universidades, y particularmente en nuestra Facultad, donde muchos docentes viven exclusivamente de su trabajo académico. En el campo de la comunicación, además, las posibilidades laborales por fuera de la docencia son limitadas. Por eso, sostener el financiamiento universitario no es solo una cuestión presupuestaria: es una cuestión de dignidad y de futuro.

Desde su rol como secretaria académica, ¿cuáles son los principales problemas que surgen por la falta de financiamiento?

Bueno, desde que estoy en la Secretaría Académica, lo que más advierto tiene que ver con la percepción de los salarios. Los docentes están muy angustiados y preocupados. La universidad siempre tuvo dos caras: por un lado, trabajar en ella parece un privilegio, un lugar cargado simbólicamente. Pero en realidad es un espacio laboral que está muy mal pago.

La principal angustia que manifiestan los docentes que vienen a conversar conmigo es que, básicamente, no les alcanza el dinero, como a la gran mayoría de la gente. Eso me ha impactado mucho, porque además de preocuparse por la calidad académica o por cuestiones del cursado, la otra fuente de preocupación es cómo sostener la vida material de su familia.

Entonces, hay profesores que volvieron a dar clases en el secundario, otros que trabajan en comercios. No conozco casos dentro de nuestra facultad, pero sé que fuera de ella hay docentes que hacen Uber. No digo que esté mal hacerlo, pero esta no es la realidad que tenía la universidad hace 5/6 años atras.

Algunos sostienen que las universidades deben “ajustarse” a los tiempos. ¿Qué responde a ese planteo?

Mira, eso respecto al tema del “ajuste” podría discutirse horas con cualquiera. A mí me parece que la comunicación y nosotros tenemos un papel importante para trabar, desmentir y develar esas frases que no apuntan a nada. Las políticas de ajuste han sido de gobiernos anteriores. No es solamente este gobierno. Yo soy muy crítica de los gobiernos desde la “Alianza” para acá y, desde que tengo uso de razón, nunca avalé las políticas en general de los gobiernos.

Pero es cierto que el nivel que tiene la universidad y su presupuesto ha logrado una escalada mayor que quizás la que se vio en otras etapas de gobierno. Sobre la base, en general, siempre está la tensión entre tener que vivir del Estado o tener que sostenerse por sus propios medios. Esa es la trampa discursiva que ahora encara este presidente diciendo: “Si queremos los recursos, los generemos nosotros” o que, si el CONICET necesita investigar, que genere sus recursos. Esto está mal, porque desde el punto de vista de la ley (y yo no soy una persona que se apegue estrictamente a la ley), la normativa establece que es tarea del Estado.

Entonces, si sostenemos la universidad así, me parece que también hay que plantarse y que el ajuste lo hagan en la banca financiera, los bancos, las grandes empresas y los pulsos tecnológicos que lucran millones y millones. En todo caso, si se trata de repartir los costos de una fiesta desmedida, como dice, de ninguna manera acepto que una frase nos pueda ordenar.

¿Cómo afecta esta situación a la vida cotidiana de la comunidad universitaria?

No tengo demasiadas expectativas del congreso y nunca las tuve. En un congreso que pudiera tener una conducta en línea recta, siempre hacen zigzagueos. Pero en esta situación se tienen que plantar. Porque si el terreno de juego es en el marco del sistema democrático y con las leyes, las tienen que llevar hasta el final.

Ayer promovieron la ley, pero no la van a reglamentar porque no saben de dónde van a sacar los fondos para el presupuesto 2025. Aumentar el 40% de los salarios, tomando como base lo que se cobraba en 2023, y aumentar el sistema de becas, todo eso implica cerca de $1900 millones de pesos. Esto equivale al 0,23%, es decir, es insignificante la pérdida. Esta es una decisión política que no apuesta a la educación pública.